|

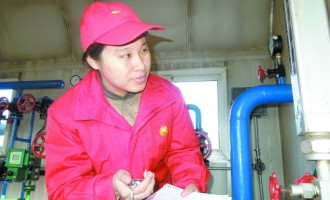

| 王貴海 |

王貴海,現任中國石油天然氣勘探開發公司蘇丹1/2/4區項目采油廠廠長。來自鐵人故鄉的他,曾在大慶油田工作,工作起來有王進喜的風范,同事都親切地稱他海外“小鐵人”。

10多年前,31歲的王貴海經過層層考核選拔,加入中國石油海外創業大軍。“我當時的想法很簡單,就是要發揚當年王鐵人拿下大油田的精神,去海外干出一番事業來。”王貴海說。

盡管出發前已做好經受磨難的準備,但是剛到異國他鄉,這個東北硬漢就遇到麻煩。英語口語不過關,與有地域口音的外方人員交流,王貴海一時感到難以適應。

難以適應,也要盡快適應。現場所有交流都要用英語通過對講機來完成。更為不利的是對講機的信號不穩定,有時上級的指令和下級的匯報別說聽明白,就是聽清楚都困難。油田投產第一天,外方油田生產總監就向上級抱怨王貴海聽不懂指令。

外方生產總監的抱怨,就像是一根鞭子抽打在王貴海心上。“在他們眼里,我們每個中方人員的名字就叫‘中國’。我不能給中國人丟臉。”王貴海下定決心要過語言關。

王貴海每天驅車300多公里,在30多個井場之間奔波往返,冒著50多攝氏度高溫天氣,監督檢查油井設備的安裝、試運,熟悉轉油站流程,同時還要努力與外方員工溝通。他把一名英語相對較好的印度操作員帶在身邊做臨時翻譯,增加學習語言的機會。晚上別人休息,他把自己關在悶熱的鐵皮房里,惡補英語。

3個月后,這名曾說王貴海聽不懂指令的外方生產總監對他豎起大拇指:“Mr.Wang,great(王先生,了不起)。”兩年后,還是這名外方生產總監極力推薦王貴海做黑格里油田中心處理站監督。他看重的不僅僅是王貴海過硬的技術,還有那股子肯吃苦的干勁兒。

憑著這股不服輸的干勁兒,王貴海破解了一個個棘手難題,先后參與、組織投產El-Nar、Toma-South等油田。10多年他轉戰蘇丹項目三大主力油田,從一個基層采油隊隊長做到蘇丹1/2/4區項目采油廠廠長。

有人說,在蘇丹項目能堅持工作超過60天本身就是鮮活的故事,可王貴海一干就是10多年。這些年里吃了多少苦發生了多少故事,王貴海也說不清。但是,用他自己的話說:“吃點兒苦是好事。這是人生的財富,可以鍛煉自己的體魄,磨礪自己的意志。”而王貴海正是經過百般磨煉,才成為響當當的海外“小鐵人”。

(記者 李妍楠)